L’élargissement de ce qui compte comme connaissance et l’expansion des méthodes de recherche participative sont essentiels au développement de systèmes alimentaires plus équitables. C'est la principale conclusion d'un récent rapport publié dans Nature Food : «Approches de démocratisation des connaissances pour la transformation des systèmes alimentaires», co-écrit par Jane Maland Cady et Paul Roge, entre autres.

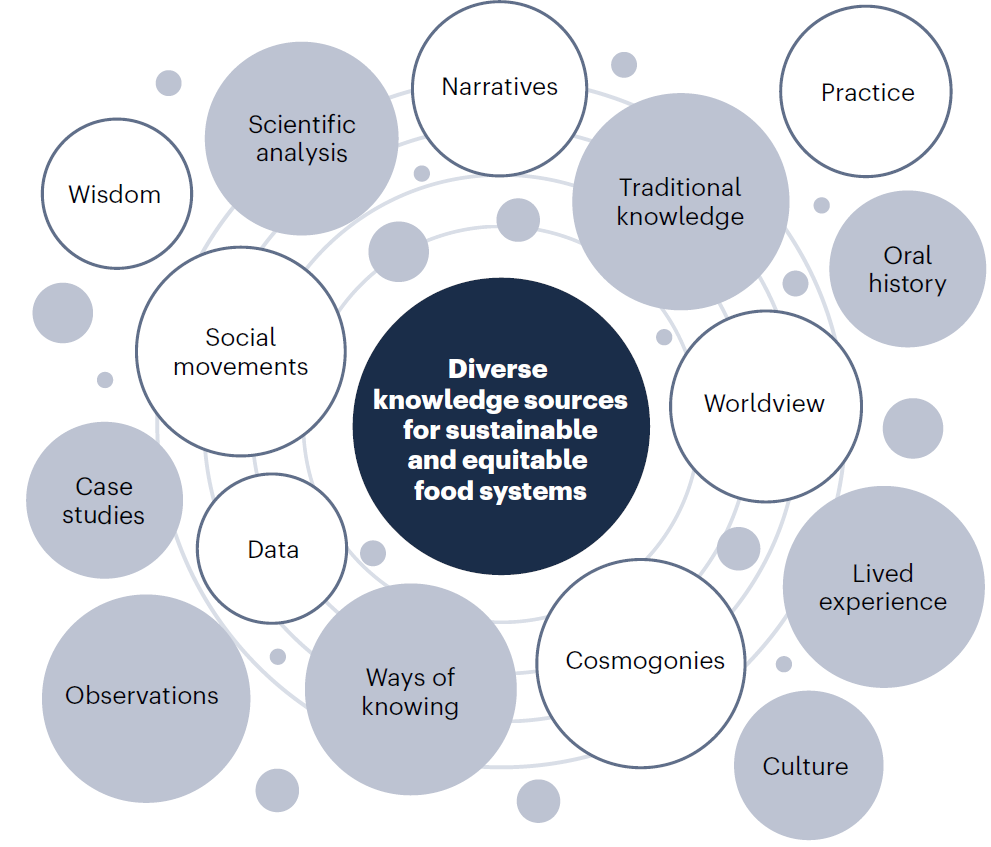

Les connaissances traditionnelles, autochtones et locales offrent des informations essentielles pour des voies durables, mais elles sont régulièrement exclues du processus décisionnel concernant le financement, les politiques et les actions du système agricole et alimentaire. Centrer une diversité de connaissances et de modes de connaissance est essentiel pour approfondir la démocratie dans la recherche agricole, l'innovation et la mise en œuvre afin de résoudre ces problèmes et d'améliorer les résultats, concluent les auteurs.

Les principes énoncés dans l’article soulignent l’importance de la justice épistémique, de la co-création interculturelle, ainsi que du mutualisme et de l’échange de connaissances dans la démocratisation des processus de politique du savoir. Selon les auteurs, ces principes sont essentiels pour lutter contre les préjugés et donner aux communautés marginalisées les moyens de façonner les transformations du système alimentaire.

Dirigé par Samara Brock de l'Université de Yale, l'article est le résultat d'un processus international organisé par l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation sur le Politique de la connaissance qui a réuni des leaders des systèmes alimentaires pour élaborer des stratégies visant à faire progresser la recherche et les preuves en matière d'agroécologie. S'appuyant sur des études de cas menées dans le monde entier, les auteurs mettent en avant des approches innovantes qui impliquent les acteurs locaux dans la production et l'échange de connaissances.

Les modèles clés présentés dans le rapport sont réseaux de recherche paysanne soutenu par McKnight's Collaboration mondiale pour des systèmes alimentaires résilients, qui combinent les connaissances scientifiques avec les connaissances traditionnelles et locales autochtones dans des communautés de pratique couvrant dix pays des hautes Andes et d'Afrique. Ces réseaux rassemblent des agriculteurs, des instituts de recherche, des organisations de développement et d’autres pour améliorer l’agriculture et les systèmes alimentaires pour tous. Dans un processus co-créé de partage et de renforcement des connaissances, ces réseaux recherchent des solutions écologiques adaptées à des régions spécifiques, en tenant compte des besoins, des priorités et de la sagesse des agriculteurs locaux, y compris ceux des femmes et d'autres groupes historiquement marginalisés. Depuis 2013, la Fondation a soutenu 30 réseaux de recherche paysanne allant de 15 à plus de 2 000 agriculteurs.

« Nous croyons à la fois aux résultats qui peuvent être mesurés et aux résultats qui peuvent être vus et observés d'une manière qui ne peut pas être enseignée dans les universités », a déclaré Jane Maland Cady, directrice du programme de la Collaboration mondiale pour des systèmes alimentaires résilients de la Fondation McKnight. « Au cours de nos décennies de pratique, nous avons constaté que lorsque les agriculteurs locaux ont leur mot à dire sur la santé de leur alimentation, de leur eau et de leurs ressources, et partagent leurs connaissances, ils constituent une force de changement mondial. »

«Lorsque la recherche est développée et menée par les agriculteurs, elle devient plus pertinente par rapport aux préoccupations, aux besoins et aux intérêts des communautés rurales», déclare Paul Roge, responsable de programme principal à la Collaboration mondiale pour des systèmes alimentaires résilients de McKnight. « Avec un plus grand engagement et une plus grande appropriation de la recherche, les agriculteurs sont plus susceptibles de partager et de s'engager avec d'autres de manière « conviviale pour les agriculteurs », comme par le biais de démonstrations entre agriculteurs et de la diffusion de ressources pédagogiques sur les techniques permettant de résoudre des problèmes agricoles pertinents. aux petits exploitants. Les dynamiques de pouvoir sont négociées entre agriculteurs et scientifiques de manière plus horizontale, afin que tous deux puissent concevoir et co-créer des pratiques de recherche et de diffusion des connaissances.

Les auteurs formulent trois recommandations destinées à ceux qui financent, conçoivent et mènent des recherches sur les systèmes alimentaires :

- Soutenir la recherche axée sur le changement à l’échelle du système, plutôt que sur des critères quantitatifs étroitement définis comme, par exemple, les rendements agricoles. Cela impliquera de regarder au-delà de ce qui est facilement quantifiable pour intégrer des facteurs et des conséquences sociaux, culturels et écologiques plus larges.

- Renforcer les capacités et le soutien à la recherche transdisciplinaire, participative, dirigée par les agriculteurs et les Autochtones, financer la formation ainsi que le maintien de référentiels de connaissances gérés localement.

- Soutenir la mobilisation et la communication des connaissances et des données probantes, comme la recherche et le réseautage entre pairs, les coalitions de défense multi-acteurs et la participation des agriculteurs, des peuples autochtones et de leurs organisations à la recherche, aux politiques et à la prise de décision.

Alors que nous luttons collectivement pour des systèmes alimentaires capables de nourrir les populations et de régénérer les écosystèmes, l’intégration d’une diversité de connaissances dans la prise de décision peut faire progresser des solutions innovantes et éprouvées pour la transformation des systèmes alimentaires.